Era la cara de una Cuba al margen de la propaganda, una Cuba que resistía entre la pobreza y la discriminación dentro de una Revolución que supuestamente se pensó “con todos y por el bien de todos”.

De los tiempos aquellos queda tan poco que cuesta imaginar el Anfiteatro de Alamar cerrado por capacidad. El escenario del Festival de Rap se saturaba con Explosión Suprema, Doble Filo, Hermanos de Causa, Amenaza y muchos otros grupos que pasaron por esa tarima entre mediados y finales de los años noventa.

Era el comienzo y el auge de un movimiento urbano. Las masas de jóvenes se movían al compás de un ritmo importado. Las canciones narraban el barrio y la vida en la periferia. Era la cara de una Cuba al margen de la propaganda, una Cuba que resistía entre la pobreza y la discriminación dentro de una Revolución que supuestamente se pensó “con todos y por el bien de todos”.

Daba igual que fuera en el Bronx de Nueva York o en el laberinto arquitectónico de Alamar; los raperos partieron de sus realidades para confrontar el poder. Era un grito que decía: “aquí abajo también hay gente”.

La escena del rap cubano era una selva de árboles únicos en su especie. Cada grupo tenía su propio estilo y lo defendía a fuerza de letras y proyección escénica. Cantar en Alamar era un reto: el público exigía calidad, al punto de bajar de la tarima a quienes no daban la talla.

No existían los playbacks ni los conciertos doblados. Los primeros grupos llevaban sus beats en casetes. Y esos fondos musicales, a su vez, eran americanos o samples hechos a partir de la música estadounidense. No había estudios de grabación caseros y los del gobierno eran inaccesibles para estos artistas callejeros. Las canciones se pegaban según la vibra que generaban los raperos en el escenario.

Sin internet ni redes sociales, el fenómeno musical que detonaba en un barrio obrero al este de La Habana llegaba al ojo de la prensa internacional. Grandes exponentes de la escena hip hop norteamericana, como el dúo Black Star, visitaban la isla para ver qué estaba sucediendo con el rap cubano. Quienes lo vivieron cuentan que, a pesar de la fama internacional de dicho grupo, en Alamar el público vibró más con los raperos del patio.

El rap también atraía a importantes figuras del activismo por los derechos de la comunidad afrodescendiente. La activista afronorteamericana Nehanda Abiodun —exiliada en Cuba— fue una figura muy activa en la escena de los años noventa. Le llegaron a llamar La Madrina del Rap Cubano.

Los primeros vestigios de la cultura hip hop en la isla comenzaron a raíz de los bonches y los bailadores. En los años ochenta, los bonches eran fiestas donde jóvenes se reunían y bailaban al ritmo de la música afroamericana. Sonaban Keith Sweat, Michael Jackson, Kool & the Gang y mucho R&B. La moda afronorteamericana comenzaba a calar entre los jóvenes negros cubanos y, con ello, el breakdance llegaba a los bonches.

Con el paso del tiempo, estas fiestas adoptaron un nombre propio: “La Moña”. El origen del nombre sigue en la incertidumbre. Personas que vivieron los comienzos de este movimiento coinciden en que el nombre proviene de los peinados.

Muchos de los que se reunían en aquellos tiempos llevaban trenzas y, de ahí, algunos sugieren el término de La Moña y Moñeros. La música que ponchaban DJs improvisados daba ritmo al baile; se hacían competencias con los bailadores de diferentes zonas y, hasta hoy, ha perdurado el nombre de Miguelito la Peste como uno de los mejores de aquella época.

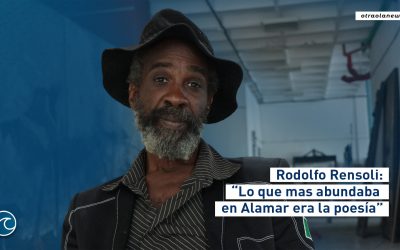

Para 1995 ya existían grupos como Doble Filo, Primera Base y Amenaza. La mente inquieta de Rodolfo Rensoli pensó en crear un evento para reunir a los raperos, que hasta ese momento no tenían un espacio sólido. Rensoli era más de rock and roll, pero con los raperos fue un visionario. Él quería evitar que estos artistas sufrieran las mismas exclusiones que los grupos de rock cubano. Sentía el rap y el rock como expresiones culturales hermanas, unidas por la rebeldía.

Así nació Grupo Uno, cuando Rensoli reunió a Balesi, Yasser Castellanos, Tagles y demás amigos del reparto Guiteras para crear un colectivo multidisciplinario y creativo con el fin de organizar el primer festival de rap cubano y el primero de habla hispana del cual se tenga conocimiento. En la primera edición, realizada en agosto de 1995, contaron con el apoyo de la Casa de Cultura. Aunque fue casi un experimento, el evento tuvo buena acogida, por lo que al año siguiente se cambió la ubicación al Anfiteatro de Alamar. Aunque en el reparto Bahía tuvo buena acogida. El Anfiteatro de Alamar se prestaba más para el concepto de espectáculo que buscaba organizar Grupo Uno.

Hasta el año 2000, el Festival de Rap de Alamar se organizaba desde Grupo Uno con el apoyo de la Asociación Hermanos Saiz (AHS). En dicho año, las instituciones que apoyaban el evento decidieron apropiarse de la idea de los creadores para convertirlo en un evento gubernamental y controlado.

El impacto que estaba causando el rap cubano se estaba yendo de control ante los ojos oficiales. Alpidio Alonso, poeta insignificante pero obediente, se encontraba de presidente de la AHS, y junto a Fernando Rojas fue la cara visible de la censura al Festival y de la continua decadencia del movimiento en la isla.

Una vez el evento estuvo en manos institucionales nada volvió a ser igual. Los espacios comenzaron a mermar y el movimiento de rap se volvió más underground y marginado.

En los últimos años de la década de 1990 y la primera década de los 2000 comenzaron a nacer rústicos estudios de grabación caseros. Emergieron productores como Pablo Herrera, Malcom Justicia con 18a16 Producciones, Emilio Records o Real 70.

La apertura a la tecnología dio oportunidad a que muchos raperos de la primera generación pudieran plasmar en digital sus canciones. También fue el nacimiento de una nueva generación que, si bien carecía de espacios, podía distribuir su arte de forma digital y llegar a las masas sin acceso a radio ni televisión.

Sobre la historia del movimiento de rap cubano se ha escrito mucho; sin embargo, queda mucho más por documentar para entender cómo un movimiento contracultural llegó a convertirse en enemigo de las instituciones cubanas.

Hoy, ese espíritu de los años noventa es casi inexistente. Muchos de los grandes exponentes se han retirado o se han marchado del país para continuar sus carreras en otros lugares.

Desde Otra Ola News hemos intentado recopilar los testimonios de voces de raperos y promotores de diferentes generaciones, para contribuir, desde nuestra plataforma, a la reconstrucción de este fenómeno sociocultural que es el rap cubano.

- De la moña al anfiteatro: Un poco de rap cubano y su historia - agosto 27, 2025

0 comentarios